三位一体の意味と神秘 [1]

キリスト教は今日まで三位一体 (trinity) について多くの誤解と偏見の中にあった。キリスト教信仰が目的とするのは肉 (理性) ではなく霊であり(ローマ 8:6)、霊に至らせることができるのは聖霊だけである。しかし聖霊のない肉の人々は、理性による論理という道具を使って聖書の事実を論証し、信仰に到達しようと試みてきた。

教理の発達はつまり、聖霊がなくとも人間の理性だけで救いに至ろうと言う、人間の謀から出た人間の計略であり、徹底した人本主義に流れたもので、これはすでにキリスト教の本質を失っている。(‘聖霊のない罪の赦しはない’参照) 三位一体もこうした脈絡によって扱われてきたため、霊でなく理性によって神 (創造主)を考え計ろうとするのを遮断するための、神の徹頭徹尾なる炎の剣である。三位一体の真の意味と本質は、聖霊によってのみ悟ることができるのである。

筆者は神学校在学中、大学で学ぶ神学の教理そのままを生活に適用しようとしたパリサイ人の中のパリサイ人のような信仰を固守していた。これは誰もが共通して感じる現象であろうが、神学をするには、聖書だけではなく全科目を全て学ばなければならない。結局、信仰と知識が一致すべきだと言う結論に達し、信仰の深みに入るほど多くの疑問と共に、次第に更に難しく大変だと思うようになった。

一般信徒たちを見るたびに、彼らは三位一体論や確実な救済論、神学的知識…等をちゃんとわかって信仰しているのだろうか?これをわからずにどのように信仰生活をするのか?と言う疑念をずいぶん抱いた。しかし後になってはじめてそれが、さばき、驕慢、定罪であって、むしろ私の信仰が間違った方に進んでいることに気付いたが、その時にはすでに私自身は驕慢と傲慢の座にすわり、さばき定罪が習慣のように私の思いを支配していることを知った。そして、そうなった原因が知識による驕慢から始まったことを悟った (Ⅰコリント 8:1)。また神学生と言う身分上、私の内には愛がないのに、愛さなければならないと言う義務感で行動する二重性を見ながら、私の信仰が結局随分汚染されていることを知った。祈る時や対話の中でもいつも習ったとおり三位一体論に基づいて、御父、即ち父なる神だけに固執していたある日、偶然聞いた一般信徒の会話を聞いてから私の信仰を再度点検する契機となった。

A:今日、僕、神様から答えをもらったよ

B:主はなんて言ったんだ?

A:うん、聖霊様が僕に、使命があるから神学校に入学しろって言われた。

B:神様から、主のしもべとして召されたんだからいいなあ。今からは一般信徒じゃないんだから、神のしもべらしく信仰だけで生きろよ。

一般信徒たちのこうした日常的な会話を通じてひどく恥ずかしさを感じ、それは私にとって衝撃だった。我々は教会の周りでこうした会話によく接する。接するたびに彼らは抵抗なく受け入れ、神様、主、聖霊等、どの呼称で呼ぼうと自然に我々の信仰生活の中で三位一体が活用されているのがわかる。信仰の日常では三位一体がすでに合意され生活化されているのに、逆に神学ではいまだに問題が解決されず論争を続けている。

では真の三位一体とは何なのか?神学による概念性と実際生活の現実性の間で、どんな合意点で、これをどのように突出させれば三位一体が真の信仰として定着できるだろうか?と言う、多くの疑問と反問の中から私の信仰を再点検し、新しく始める契機となった。(三位一体は内容が長く編集上1,2部に分けて言及する)

1. 三位一体の意味

1) 理性の限界と三位一体論の必要性

我々は聖書を見ても、一つの完全な説明のため相反する逆説をした場面によく出会う。単純に考えれば、聖書の一方では‘しなさい’と言う御言葉があるのに、また一方では‘するな’と言う御言葉の矛盾に接する。聖書はその両方全てを受容する時、完全さの実体に到達できる。つまり、偏見をもって三位一体論(De Trinitate)を見たらこうした矛盾に逢着する。

どこでも同じだが、如何なる学問や哲学体系に出会っても完璧はあり得ない。矛盾は矛盾によってまた違う矛盾につながる。その矛盾は常に全体を見ることのできない偏見によって起こる。偏見は理性から出てくる。理性は純粋な思考以前に、環境や感覚、知識の影響の中で育ってきたため、未完成であり不完全でしかない。その証拠に悔いや後悔がまさに理性の不完全性を証明している。それで哲学はこうした矛盾の中で互いの意見が平衡性を成しているのであって、決して一つに一致することはない。ただ時代の流れに応じ受け入れたり拒否したりするだけだ。これと同じ脈絡で、神学の教理も哲学のように決して一致することはない。これがまさに理性の限界である。

理性は完璧ではない。だが理性は霊と一致する時に完璧となる。理性の限界を克服できる唯一の道は霊である。このように理性による説明は尽きぬ矛盾の連続であるが、霊をもってすれば完全な説明が可能である。神の論証、即ち、心霊の中に信仰によって役事する聖霊の証しは、回る影もなくただ確信として役事される。それは理性のように矛盾や疑問の余地が全くない。なぜなら霊の特徴は統一性を持つため、聖霊だけが理性の多様性を一つに統一できるからである。その例として、教会は信徒たちが聖霊に満たされた時一つに一致するのを見てもわかる。

キリスト教は愛の宗教だ。聖書で‘愛しなさい’と言う理由が何であろうか。多くの信徒は神がなぜそのように言われるのかはっきりした理由は考えず、自分の思いだけで漠然と、聖書で隣人を自分の体のように愛せよと言う命令だからそうするのだと考え、隣人を愛することが恰も神に対する配慮のような誤解をしている。だが隣人に対する愛は配慮の次元ではなく、各個人の信仰の生存がかかっている絶対的で実質的な問題だ。なぜなら愛に到達しなければ聖霊を受けられないからである。そして聖霊を受けた時に、聖書に約束されているあらゆる恵沢を見られるからである。

このように御言葉の中に内包されている真の神の御心は、人間の理性だけでは決してわからない。ただ聖霊によってのみ知ることができる。それで聖書は無条件的な信仰を求めたのだが、逆に聖霊のない肉的信仰者たちは、信仰ではなく理性による説得と理解を求めたのである。結局その要求に対し理性で対応して出ざるを得なかったのが、アウグスティヌスの三位一体の教理だ。従ってアウグスティヌスの三位一体論の対象は、肉的信仰、つまり理性で信仰をしようとする者たちの為のものであり、霊的信仰を対象に執筆したのではない。(ここで神学等は誤解のないよう願う)

2) アウグスティヌスの三位一体論の目的と結果

アウグスティヌス (Aurelius Augustinus) の三位一体論の目的は、理性を誤用し三位一体 (創造主) 信仰を攻撃する詭弁家たちを反駁することと、肉的で感性的な人々の攻撃に対する防禦策として執筆したと言った。特にキリスト教内で、異邦宗教の特性である多神思想の脈絡からくる三神論等を塞ごうとしたのだ。

たとえば、仏教では釈迦を信ずるが、釈迦以外の七星閣、三身閣等にも拝み仏として信ずるように、‘父なる神、子なる神、聖霊なる神と成り得る’と言う様態的三神論等、多神的 (polytheistic)と成りかねない全ての要因を遮断し塞ぎ、唯一神としての一神思想に定立させることにあった。その結果、御父だけを信じる教会、御子だけを信じる教会、または聖霊だけを信じる教会等の多神論へと分かれることなく、今日のようにキリストに統一された教会として築かれたことは、最も究極的目的の効果であった。

また神は、アウグスティヌスを通して、人間の理性が使い得るあらゆる手段と方法を全て動員し、言語を無限に全て使うようにさせながらも、神に対する説明の足りなさを感じさせ、人間の理性による限界を感じ、神の神性をさらに秘めたものとして守ろうとすることにあった。例えば、アウグスティヌスは、同一本質(homoousios)を説明するために、相当聖書に忠実であったが、結局この理論に矛盾が発見された。彼はそれを‘関係’と言う概念で克服し、位格を講和させ対峙した。(関係と言う概念は神の内的生命力と被造世界との関係を意味する)

‘関係’と言う概念で克服はしたが、問題はまた再び聖書と一致しない矛盾が発見された。それで関係の概念で三位一体を説明するため、位格の作用、即ち精神内部の痕跡の中で統一性の矛盾を克服しようとした。それは、人間の言語で霊のことを説明するのは不可能であると感じ、人間の精神(記憶、理解、意志)を通して統一性の矛盾を克服しようとしたもので、肉をもって霊的試みへと上がって行ったのだ。(この内容は多くの神学の専門性を要し、議論の素地があるためここで閉じるとする)これは、誰であれ理性では霊の事を克服、糾明できないことを見せたものだ。霊の事は理性の白黒の論理で糾明されるものではなく、受けた者以外にはわからないものだ。

つまり、理性と理性の対立は常に混乱と論争が続くだけである。そこで互いの虚構を発見し、互いに主張できないようにすることで、理性的人間の有限性と霊の無限性を糾明しようとされたのだ。結局人間の理性では、神について何事も到底解明、解決できないことを、アウグスティヌスの三位一体論を通して悟らせようとされたのである。その一方、三位一体の教理による副作用としては、恰も、敵と戦うべく銃、刀等の武器を与えたら、逆にその武器をもって家庭に入り、妻や子どもたちを殺すのに使うような間違った解釈と、理解心の無さにより、多くの異端論を自体内で自ら作り出す役割をするようになった。

教理による異端定罪は、神の無限性と全知性に対する疑心と誤解である。神の無限性と全知性を人間の理性で計ろうとするところから出た驕慢で、愛に到達できない肉的信仰が作り出した虚構と仮想であり、彼らだけの原則に過ぎない。異端を塞ぐためアウグスティヌスが書いた三位一体論が、彼の本当の意思とは関係なく、皮肉にも信仰の成熟しない者たちが、人間の理性による偏見と無分別な解釈による誤解によって、逆に神の前に真実な多くの義人たちを、異端ではないのに異端にしてしまうような主な要因となった。

これまでキリスト教は、三位一体を保護すると言う名分で‘アウグスティヌスの三位一体論’を利用し、我田引水の如く、自分たちだけの正統教理を作り出し、少しでもその教理から食い違えば容赦なく教会内で異端として罵倒し、主人として君臨してきた。このように主人を失った三位一体論は、これまで他人の手によってひどく傷つけられ破壊されてきた。人間の理性はどこまでも理性に過ぎず、霊とは関係ない。理性の結果は罪と悪とに到達し、理性では決して‘善’に到達できないことを聖書の多くの箇所でこれを指摘し、教訓している (ローマ 3:10)。

2. 三位一体の神秘

1) 神学的解釈

神学では三位一体について一般的に、三位一体論 (De Trinitate)とは、分けることのできない一つの神性の中にある位格の相互関係と作用を区別しようとする探求だ。三位一体の実体は‘神’である。即ち神の神性に対するものであり、神の本質を知ろうとする人間が、思弁的に聖書に基づいて各自の解釈によって神を研究した研究論文である。神の位格の相互、区別と作用を研究することで、神の形態を把握しようとするものだ。我々が一般的に理解しているアウグスティヌスの三位一体論を要約すれば次の通りだ。

三位一体内の位格は相互間に区別があると主張する。三位一体を全体的に呼ぶとき、部首的な意味で‘父’と呼ぶことはできても、三位一体を‘子’と呼ぶことはできない。‘子であられる’という概念は、三位一体以外に他の位格にはどんな意味であっても適用はできない。アウグスティヌスがここで意味する父、子、聖霊等の指称は、ある本質的、量的、質的な区別を表現しているのではない。なぜならそれらは存在しないからである。位格の概念が表現するのは永遠なる関係である。

おひとりなる神は、父ひとりだけが、子ひとりだけが、聖霊ひとりだけが独自的にはなり得ない。神は常に三位的なひとりの神として、即ち父、子、聖霊としてこれまでも、今も、これからもおられると言った。2部では、記憶、理解、愛の中に現れた三位一体の痕跡 (VestigiaTrinitatis)を説明した。記憶、理解、愛、この三つは三つの生ではなく一つの生である。また三つの精神ではない。これらは三つではあるが相互包含した一つの精神である。

記憶、理解、愛が人間の一つの部分であるように、父、子、聖霊は神ご自身であり、父、子、聖霊の三人格がひとつの神であることを指摘し、記憶、理解、愛が本来の三位一体 (神のかたち) のイメージを回復することで、神を完全に理解し愛することができると指摘している。

その理解と愛によって隣人を愛することができるとし、三位一体の最後を、愛によってキリスト者が敬虔に生きることに連結している。我々はこれを通し、アウグスティヌスの三位一体論が提示するものと目的地が、愛を通した敬虔な信仰を目的としていることがわかる。三位一体を含蓄し、三位の位格と統一性に分け三位一体論を考察してみよう。

● 三位の位格と一体

三位の位格 (Three Persons) について、水に例えて説明するなら、水は (H2O)、即ち水素 (H2)と酸素 (O) の結合によって構成されている。この時の水を御父、酸素は御子、水素を聖霊というかたちで説明するならば、酸素と水素が一定の比率によって結合し水になる以前の、各々の個体の酸素ひとつをもって水だとは言えず、また水素だけをもって水とは言えない。

同じく、酸素を水素とは言えず、水素を酸素とも言えないということで、三位の位格を説明できる。即ち水は水であり、酸素は酸素であり、水素は水素である各々の個体である。こうした各個体の本質は水だ。(水という意味は三位の一体から、御子も御父であり、聖霊も御父だと言う内容を説明するための形式をとったものである) また、酸素、水素が一緒にあるとき水と言う。同じように水の内の酸素、水素は同等であり、水素と酸素も水の内では同等だ。酸素、水素は完全であり、水素、酸素も完全だ。酸素、水素、水は分離することのできない一体として、水と言う。

このように、‘酸素は酸素でありながら本質は水であり、水素は水素でありながら本質は水だ’と言う等式をもつ。これが即ち、位格だけで見れば父は父、子は子、聖霊は聖霊の三位は、各々の固有の位格を持ちながらも互いに同等であり完全で、分離することのできない、常に永遠に共におられるひとりの方として作用する。

● 同一本質の統一性に立脚した三位一体の解釈

統一性とは、既に異なる個体と個体が集まった一個の完全な集合を意味する。このような個体の集合は、同一の中に統一性を成し、この時各々の個体は無くなり一つとなる。たとえば、結婚した女性が、一人でありながらもその位置と立場によって各々名称がある。家庭では夫の妻として、子供たちの母として、実家では叔母として、それぞれ呼び方は違うが一人の女性だ。ここに妻、母、叔母の統一性は、その女性の名前であるユン・スンヒーと言う名前だけが統一性を成す。ユン・スンヒーと言う名前の中には既に妻、母、叔母は含まれているのだ。

このように、父、子、聖霊の各位格は、ただ名前が変わっただけで、神 (御父)と言う統一性 (本質、一体)の中に既に全て含まれている。アウグスティヌスの主張は、妻、母、叔母 (位格) はあるが、ユン・スンヒー (御父)と言う名前を呼ぶことを求めたのだ。それはユン・スンヒーという名前の中に、妻、母、叔母の意味が含まれているように、既に神、御父の中には全てが含まれており、含蓄しているからだ。

2) 解釈の課程と段階

三位一体論は多くの段階に分けて区分できる。第一段階の学術的に解釈して見てみると、アウグスティヌスの固執とも言えるひとつの一貫した統一性の主張だけが見られるが、第二段階では相互矛盾を見るようになる。我々はこの段階で理性の限界と理性の矛盾を見つける。

第三段階では、陳述の粗末さを見て失望するようになる。この為に1600余年近く教界にこのような論争が起こったのかと言う虚脱感と、こんな粗末なものを信じるべきなのかと言う失望感を感じるだろう。第四段階にきてはじめて本当の三位一体の意味を見ることができ、真の三位一体思想に出会うことができる。

それは2部の第9巻で‘愛’が介入されてから、今までの矛盾と戦いが新しい角度で見えてくるのだ。つまり、自然的理性によって三位一体を説明するのは難しいと言うことと、また人間の言葉と知識では、神の御言葉と知識にはとても及べないと言うことを、第15巻でこのように告白している。

‘三位一体を完全に見ることは我々に約束された祝福であるが、現在は鏡の中を見るようにぼんやりと見える。これを理解するには心で見るよう教えている。この心は、霊魂でも最も優れた部分であり、それは見えないものを見る能力を受けている。この心が内面的なものを主管しているように、神以外には、この心より高く、また支配するものはない。私は今までたくさんのことを語ったが、最高の三位一体の表現ができず、ふさわしい言葉が全く無かったことを納め、神の奇しき知識はあまりにも偉大で私はとても及ぶことができない’

この告白の中でアウグスティヌスは、三位一体論を学術的だけで見ず、いくつかの要素を加えて見てくれと言うことだが、それは大宇宙的で根源的な実在者 (聖霊、愛) を入れて見る時に、その実相を見られると言うことだ。

アウグスティヌスは三位一体論を12巻まで執筆し一旦中断した。その後、誰かがこの完成しない本を出版し、アウグスティヌスは慌てたのである。その理由は、自分が考えた三位一体論とは異なる誤解がないかと言う心配からだった。それで残りの3巻を追加し、15巻になった三位一体論を最終的に出版した。今も主張されている既存神学の三位一体は、7巻までだけでも神学的に三位一体を説明するのに少しも不足は無い。ところが12巻まで執筆したにもかかわらず、慌てて残りの3巻を追加して出版したのは‘愛’ (聖霊) が抜けていたからだ。‘愛’が加えられた時はじめて、完成された三位一体に出会うようになるのである。

まるで、魚の鍋料理をするのに、全ての材料が準備されても肝心な魚がなければ、魚の鍋料理はできないように、‘愛’の抜けた三位一体論は未完成で、偏見による神学的体系の一部に過ぎない。従ってアウグスティヌスの三位一体論は、偏見を捨て霊的に見つめれば、徹底的に神が介入されたのを見ることができる。

3) 神学的解釈の矛盾

今日のような神学的解釈方法では、アウグスティヌスの三位一体論は、神秘ではなく矛盾をもたらすだけの結果となる。‘イエスは聖霊だ’と言う等式を通して、神学的解釈の矛盾をいくつか論証しよう。

● 聖書的に‘イエスは聖霊だ’の考察

使徒パウロはコリント教会に‘主は御霊です’と宣布している (Ⅱコリント 3:17)。聖書を離脱してまで無理に教理を立てようとしてならない。如何なる状況であれ、我々は聖書が最優先であり中心となるべく原則を忘れてはならない。

● 三位の統一性から‘イエスは聖霊だ’の考察

位格の各々の個体として決して別々に考えてはならない。個体だけをもって全体を代表することはできない。だが統一性 (一体) の中では互いが共有できる。これがアウグスティヌスの主張する三位一体の原則だ。(‘1つの位格をもって全てのかたを意味できる’と1巻では言及している) 水に例えて説明するなら、水として形成されていない各々の固体では、水は水で、酸素は酸素、水素は水素であることのみが成立するが、これが結合し水に形成 (統一) された後には、各々個体としての酸素、水素ではなく、もはや酸素は水であり、水素も水であることが成立する。

これと同じで、統一性の中では三位の中の一つが全部を代表できる。即ち、父は子であり聖霊である。子は聖霊であり父である。聖霊は父であり子であると言う等式が成立し表現できる。このような等式が成立しなければそれは統一性 (一体、本質) ではない。統一性の中では、三位はひとつに統一されているため‘イエスは聖霊だ’が成立する。

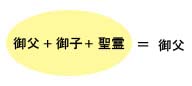

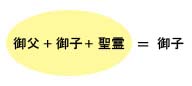

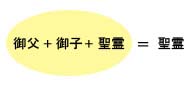

しかし‘イエスは聖霊だ’と言うのが神学的には成立しないのは、三位一体に対する解釈の差から始まった。即ち各々の位格の関係で、位格単独だけを解釈するのか、それとも下の図のように、三位の統一された位格の中での位格を解釈するのかと言う相違である。

神学では、各々の位格だけをもって解釈しようとする

ひとつの位格だけで考えれば、絶対父は父であり、子は子であり、聖霊は聖霊だ。(説明上誤解がないよう願う)

ここで神学は三位一体に対する多くの誤解がある。アウグスティヌスの主張は、各々の位格と同一性の中での統一された位格を説明しようとしたのだ。位格だけで見れば、‘イエスは聖霊だ’が決して成立することはないが、統一性の中ではいくらでも‘イエスは聖霊だ’と言う等式が成立する。

前でも水で説明したように、各々の個体である水素と酸素が、もはや水に形成された後には (統一性)、酸素は水であり、水素も水であり、水も水であるように、三位の統一性の中では、父=子=聖霊、子=父=聖霊、聖霊=父=子となる。父、子、聖霊は不死であられ、同一な一体であり、ひとりの方の位格で全ての方を包含できる。

アウグスティヌスの主張は、位格を別々に解釈しようとするのに対して、厳格に父、子、聖霊をひとつの統一された一体として見ることを強調している。即ち‘一つは三つであり、また三つは一つである’と主張している。また三つが一つとなった統一された位格はもう一つではなく、残りの二つも包含されており、一つだけでも二つを代表できるのだ (上図参照)。代表できると言うのは、互いが互いを象徴できると言うことだ。これがアウグスティヌスの三位一体思想の核心である統一性、同等、本質、一体なのである。神学で解釈するように位格だけをもって解釈するのは、それはアウグスティヌスの統一性全体を根こそぎ覆し矛盾だらけにすることだ。それはアウグスティヌスの三位一体論を矛盾と詭弁に作り上げ破壊する行為である。

● 同一性での‘イエスは聖霊だ’の考察

同一性とは、‘等しい’と言う意味を内包している。同一性の意味は父、子、聖霊が同一だと言うことで、これは父=子=聖霊の等式が成立する。従って‘イエスは聖霊だ’が成立するのである。

● 聖霊は父と子の出生ではなく発出だ

聖霊は、父と子から共同的発出 (procession、出て来る)したと主張する。

聖霊の発出は時間の外で理解すべきだ。子は父から出生 [発生 (generation)]する。

聖霊はおもに父から発出されるが、聖霊は父が時間の隔たりなく、父、子の二方から共通的に、出生ではなく発出させるのだ。

ここで‘イエスは聖霊だ’と言うと、おかしいと誤解する。

聖霊は父と子の共通的発出だ。それ故聖霊はイエスと同等ではない。明らかなことは、聖霊が父と子から出生したのではなく、発出されたと言うことだ。

これを簡単に説明すれば、韓国内のアメリカ大使館は、アメリカの政府から韓国へとアメリカ政府に代わり行政業務をするために派遣、遣わした (発出) ものだ。アメリカ大使館は韓国の領土の中にあるが、アメリカ政府を代表する所であるため、アメリカ政府と同じアメリカ領土としての権利を認める韓国内のアメリカ領土である。アメリカがなくてはアメリカ大使館が存在しないように、独自的な聖霊はひとりだけの聖霊ではなく、聖霊はすでに三位の代表としてイエスを現わしているのだ。従って‘イエスは聖霊だ’と言う等式が成立するのである。

● 主の霊に対する‘イエスは聖霊だ’の考察

アウグスティヌスは‘霊 (聖霊) を、父の霊は子の霊であり聖霊だ’と説明している。それなのに‘イエスは聖霊だ’と言えば神学的三位一体には違反だ。神学が三位一体を誤解しているのだ。だが‘主は霊であり、主の霊は聖霊だ’と言えば、神学的三位一体に全く傷のつかない解釈だと言うだろう。または‘イエスは霊であり (Ⅱコリント 3:17)、イエスの霊は聖霊だ’と言っても三位一体を傷つけもしないのだ。ここで‘イエスは聖霊だ’と‘イエスの霊は聖霊だ’ (または‘主の霊は聖霊だ’) の相違点は何なのか?解釈上何の相違もない全く同じ言葉である。

‘父の霊は子の霊であり聖霊だ’と言う聖書的表現ほど、三位一体を完全に克服し含蓄した表現はないだろう。すでにこの中に父は聖霊であられ、イエスは聖霊だという意味が内包されているのだ。神の霊であり、イエスの霊である聖霊は、我々の心霊に天の御国である義と喜びと平安によって共に一つの作用として役事している。聖書を無理に解釈してまで教理を立てようとしてはならない。イエスは聖霊にはならないと主張するなら、第一、聖書の違反であり、第二、アウグスティヌスの20余年間の労作を水泡に帰す破壊行為である。

● 神学に向けての忠告

‘イエスは聖霊だ’と言えば、サベリウス (Sabellius) の様態論を云々し、異端だと罵倒するような性急で極端的な偏見を捨てるべきだ。もしこうした偏見を捨てないなら、結局アウグスティヌスも様態論者だと言うのと同じだ。その理由は神学者たちがよくわかっていることだろう。常にしてきたように、再び三位一体が自分たちの主張だけで悪用されたり、乱用されないよう注意すべきだ。

約二千余年間の論争を通し、三位一体論の虚と矛盾を神学は見てきた。こうした過程を通してアウグスティヌスの三位一体は、今や弁証と批判をできる信仰へと神学は成熟してきた。神学者たちはこのように蓄積された知識をもって沈黙しているのではなく、真の三位一体を提示してあげるべきだ。アウグスティヌスの意図とは関係なく、これまで誤って解釈した三位一体を、今や正しく向きを変えるべきである。

前述したように、三位一体の解釈において、位格だけで解釈するのか、もしくは三位の統一性の中で位格を解釈するのかによって多くの信仰の誤解が発生した。今の神学は位格だけでの解釈をしている。しかしアウグスティヌスの三位一体論は、統一性の中での位格として解釈する時、彼が主張した三位一体の意味を、少しも損傷せずに矛盾を克服できる唯一の道であり、理性によるところの完成となる。今神学が、三位一体の本当の意味と真実を見ようとするなら、偏見を捨て、黙想と祈りの中で聖霊の助けだけで全てを探すべきだ。これが、クリスチャンたちが知識を求める最も基本となる姿勢である。

アウグスティヌスの三位一体論の目的の一つは、理性 (教理) は相互矛盾であるから、理性によって神を知ろうとする者たちを遮断しようとされた炎の剣である。ただ聖霊を通してのみ神を知るようにされたのだ。だからと言って決してアウグスティヌスの主張を損じるものではなく、正しく立てようとするものだ。この巨大な三位一体の山脈がこれまで唯一神思想によってキリスト教を支えてくれたが故に、今日まで揺るぎなく堅く維持されたのは言うまでもない。その時代状況では、誰かがアウグスティヌスのようにするしかなかったし、そうしたであろう。また、そうするべきであった。

“その計画や行動が人から出たものならば、自滅してしまうでしょう。しかし、もし神から出たものならば、あなたがたは彼らを滅ぼすことはできないでしょう。もしかすれば、あなたがたは神に敵対する者になってしまいます”(使 5:38-39)とガマリエル律法学者が言ったように、1600余年の間アウグスティヌスの三位一体論が支えてくれたというのは、神が共にあったという証拠である。今こそアウグスティヌスが主張した真の三位一体の思想に帰るべきだ。だが現代教会は解釈上の誤謬によって‘イエスは聖霊だ’を否定し、形式上は三位一体思想を主張しているが、実状の内容面では二位一体思想を固守している。即ち、父と子があるだけで聖霊が排除されている。

今こそ教会は均衡の取れた三位一体思想に帰るべきだ。その時に真のキリスト教信仰の土台となるのである。

ハレルヤ! ただ主に世々限りなく栄光あれ アーメン

〔 関連メッセージ 〕